Matériaux granulaires : physique, mécanique, thermique

La thématique "matériaux granulaires : physique, mécanique, thermique" a pour objectif de mieux comprendre ces matériaux, dont le comportement est à la fois complexe et contre-intuitif. Ces difficultés proviennent de leur nature multi-échelle (du contact entre grains à l’ensemble du système), désordonnée et fortement dissipative. Ces caractéristiques confèrent aux matériaux granulaires une hétérogénéité marquée ainsi que de fortes corrélations internes, nécessitant le développement d’un formalisme hors-équilibre et non local.

Nos recherches sont motivées par l’omniprésence de ces matériaux dans les procédés industriels. Elles se concentrent sur plusieurs problématiques : la rhéologie (notamment aux interfaces), la ségrégation et les phénomènes thermiques.

Physique des matériaux granulaires

Rhéologie des écoulements granulaires à l'interface avec une paroi

Contacts : Patrick Richard, Riccardo Artoni

Nous travaillons sur la rhéologie des matériaux granulaires et en particulier sur l’influence de parois, qu’elles soient lisses ou rugueuses. Peut-on traiter ces dernières via une simple condition aux limites ? Si oui comment les propriétés de la paroi (rugosité par exemple) et celles de l’écoulement influencent-elles cette condition ? Est-il nécessaire d’introduire des corrélations à longue portée entre l’écoulement et les parois ? Ces questions sont d’autant plus importantes que les dispositifs industriels transportant des matériaux granulaires ont une géométrie confinée. La recherche implique expériences modèles et simulation numérique discrète.

Collaborations : IPR Rennes (FR), NTU (Taiwan)

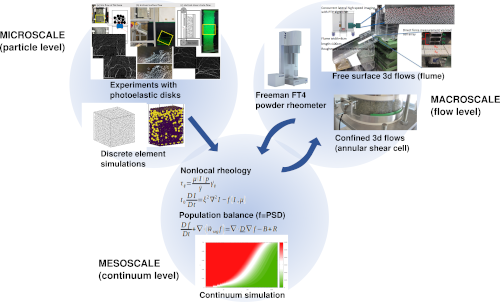

Couplage entre rhéologie, ségrégation, fracture dans les écoulements granulaires

Contacts : Riccardo Artoni, Patrick Richard

Les procédés associés aux écoulements granulaires impliquent souvent des phénomènes tels que l'agglomération et la fracture des particules.

Ces matériaux sont intrinsèquement polydisperses, et donc, aux mécanismes cités ci-dessus , peut s’ajouter un transport préférentiel en fonction de la taille des particules (ségrégation). L’occurrence de tout ou partie de ces phénomènes peut être souhaitée (granulation, broyage, tri) ou redoutée (attrition lors du mélange, blocage des silos, séparation des produits). Les aspects critiques pour la modélisation sont (1) la généralité des lois de comportement, c'est-à-dire leur validité dans des géométries réalistes (et en particulier en présence d’une localisation du cisaillement), et la prise en compte (2) de la polydispersité et de la ségrégation qui en découle, (3) de la cohésion entre particules (qui est plus élevée pour les particules fines ou humides), (4) de la possibilité d'une évolution granulométrique par exemple par la fracture des grains.

Afin de construire une modélisation complète, nous travaillons, à travers d'expériences et simulations numériques, sur l'auto-diffusion induite par l'écoulement (collaboration avec Jim Jenkins, Cornell, USA, et Michele Larcher, Univ. Bolzano, IT), l'interaction entre écoulement confiné et ségrégation (collaboration avec A. Santomaso, Univ. Padova, IT), l'effet de la cohésion et le couplage avec le changement de taille (projet ANR PRCI MoNoCoCo 2021-2024 en collaboration avec Fuling Yang de NTU, Taiwan).

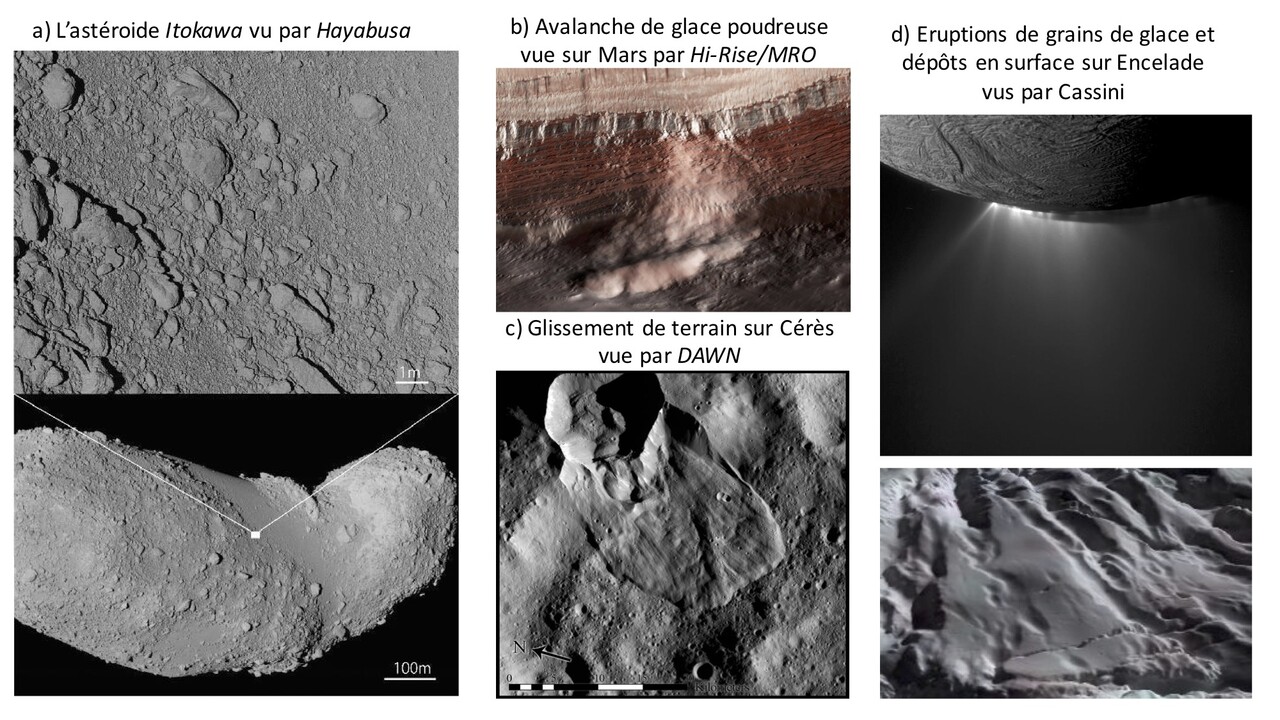

Rhéologie des matériaux granulaires : application aux satellites de glace

Contacts : Riccardo Artoni, Patrick Richard, Bogdan Cazacliu

Le projet GRIM (Granular Rheology and Segregation in Icy Moons, 2020-2024) est une collaboration entre GPEM et le Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes (LPG UMR 6112), financé par la région Pays de la Loire dans le cadre de l'AAP "Paris scientifiques". Le projet vise à appliquer les méthodes utilisées au GPEM (expériences modèles, simulation numerique discrète) pour étudier et décrire les matériaux granulaires aux problématiques du LPG sur la dynamique des corps glacés du système solaire, notamment le comportement en surface (poudres de glace) et des intérieurs.

Malaxage des pâtes granulaires

Evolution structurelle et cinématique d’une pâte granulaire lors du malaxage, application aux bétons

Contacts : Bogdan Cazacliu, Nicolas Roquet, Riccardo Artoni

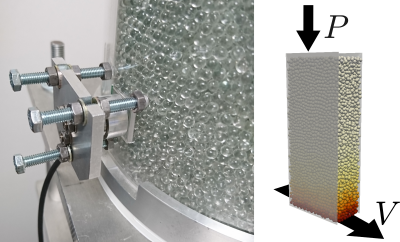

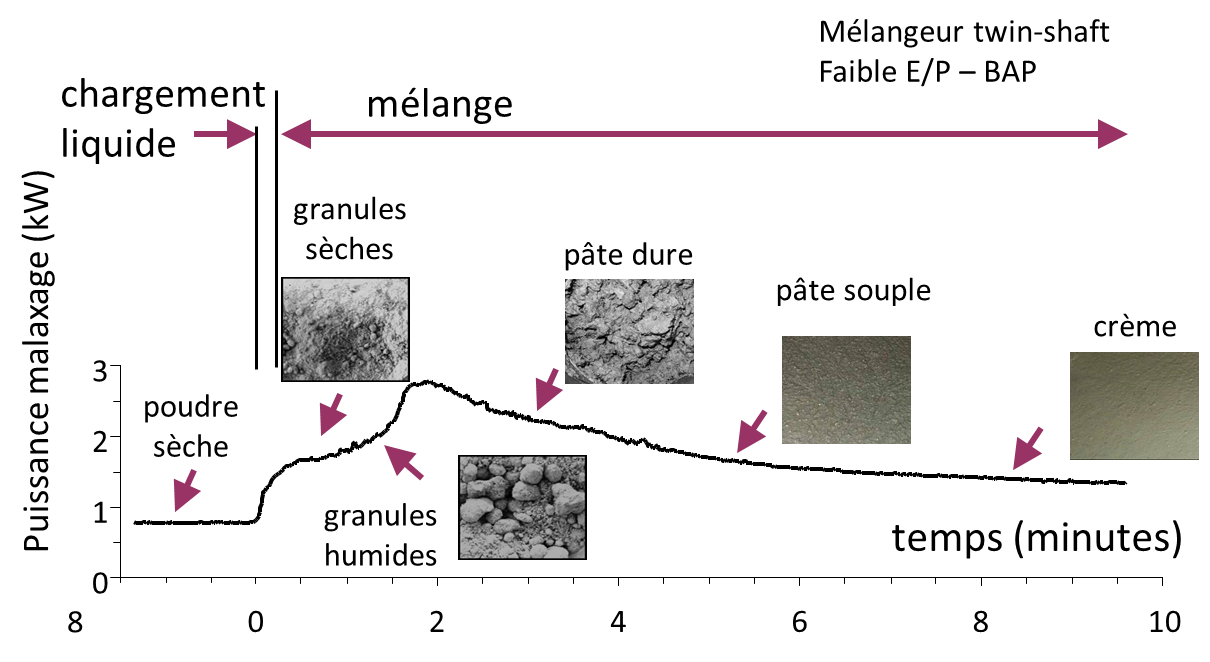

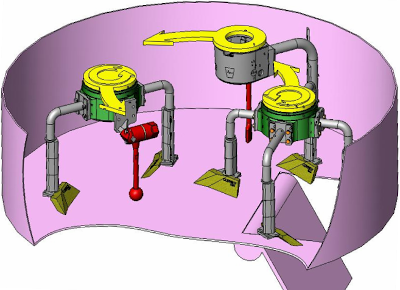

La formation sous agitation d’une suspension granulaire est principalement étudiée dans la littérature en se limitant à l’analyse du mélange d’une pâte, car on focalise sur le procédé incorporant une poudre dans un liquide agité. Le procédé inverse, introduisant un liquide sur un mélanges granulaire « sec », est quant à lui très peu analysé. Nous avons proposé un modèle phénoménologique de la structuration complexe et évolutive des pâtes formées par incorporation d’un liquide dans un solide granulaire [Cazacliu 2008]. Ces mécanismes impliquent des états capillaires transitoires dont les caractéristiques d'évolution sont encore mal connues au niveau théorique. On peut cependant déterminer ces caractéristiques en situation réelle, en suivant l’évolution de mesures dans le mélangeur, pendant le temps de mélange. Une mesure particulièrement utile est celle de la puissance de mélange (« Wattmètre »), mais d’autres capteurs, à hyper fréquence (d’humidité à « micro-ondes »), résistifs, force de traînée (pâles instrumentés, « Viscoprobe »), optiques ont été utilisés pour mieux comprendre les mécanismes de mélange, l’influence de la formulation, celle du système d’agitation ou encore celle de la séquence de mélange. Pour partie, on utilise des capteurs existants, mais qu’on propose d’utiliser différemment. Pour d’autres, de prototypes de capteurs ont été développés spécifiquement.

Un banc d’essais (centrale à béton à échelle industrielle, fortement instrumentée) est disponible pour le volet expérimental de cette recherche, mais les expérimentations sont également menées à l’échelle du laboratoire et sur des sites de production réels.

L’étude de la cinétique dans le mélangeur s’est appuyée sur des mesures en ligne dans le malaxeur mais également sur des simulations obtenues par le code de calcul Flomix, développé par le laboratoire, pouvant prendre en compte des écoulements complexes des fluides à seuil.

Capteurs en centrale de malaxage pour estimer le temps de malaxage, la rhéologie et les écarts de composition dans le malaxeur

Contact : Bogdan Cazacliu

En clarifiant les phénomènes en jeu, nous avons pu proposer des nouvelles conceptions de mélangeurs et des méthodes de contrôle en ligne (dans les mélangeurs) du cycle de fabrication à l’échelle industrielle.

En particulier, l’impact de ces connaissances acquises est considérable pour la fabrication de matériaux hydrauliques utilisant un taux élevé de réducteurs d'eau et ayant par conséquent de faibles ratios eau / poudre (bétons autoplaçants, bétons à hautes performances, bétons à poudre réactives …). Les outils de contrôle courants sont souvent en limite de précision pour ces nouvelles formulations, d'où l'intérêt d'utiliser ces mesures plus raffinées de la rhéologie du béton lors du malaxage.

Pour ces formules mais aussi dans la production du béton courant, la pratique actuelle prévoit l’utilisation d’un temps de malaxage minimum, d’une gâchée à une autre souvent trop long mais parfois insuffisant. L’utilisation de nouvelles méthodes permet d’adapter le temps de malaxage à la gâchée en cours, avec au total un gain notable sur le temps de malaxage mais aussi avec un visé plus juste des propriétés du béton produit. En effet, ces principes permettent de mesurer l’écart de composition entre des gâchées réputées identiques, et est à ce titre une alternative intéressante aux méthodes de contrôle actuellement disponibles.

Nous avons également étudié la création de fines lors de l’utilisation de granulats de béton recyclé et la cinétique d’absorption d’eau de ces granulats lors du malaxage, en apportant des éléments nouveaux dans l’effort de formulation de bétons recyclés sans augmentation du dosage en ciment.

Energétique et matériaux du génie civil

Contacts : Florian Huchet, Lauredan Le Guen

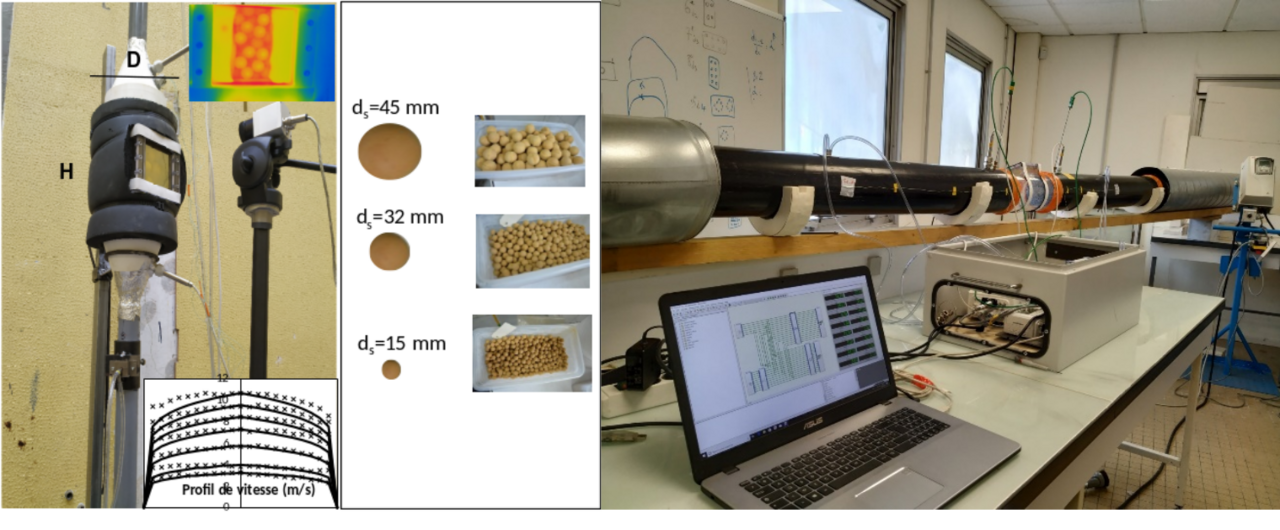

Cette activité de recherche a trait à la caractérisation multi-échelles des phénomènes de transport et de transferts d’énergie et de matière dans les milieux hétérogènes impliquant une phase fluide et une phase solide, qu’elle soit poreuse ou non, avec ou sans changement de phase. Des méthodes expérimentales de caractérisation et des outils de simulation numérique continue sont développés et adaptés à l’échelle de résolution pour les trois exemples ci-dessous :

Le développement d’un modèle thermique appliqué aux fours rotatifs avec releveurs permet de travailler à l’échelle du procédé. Des simulations numériques ont par exemple été conduites sur la production de matériaux bitumineux en centrale d’enrobage.

Des bancs d’essais de caractérisation thermo-aéraulique vise à reproduire des conditions réelles à l’échelle industrielle. Ces pilotes ont pu servir au déploiement de système de stockage thermo-hydrique pour le refroidissement de Data Centre, ou encore au transport de la chaleur fatale en centrale d’enrobage.

La modélisation du transfert de masse pariétal à partir d’outils CFD (Comsol, OpenFoam) sert à caractériser d’un point de vue fondamental les micro-écoulements en milieu poreux. Une attention particulière est portée à la méthode électrochimique pour la mesure locale du frottement pariétal en milieu confiné.

Collaborations : Astec inc (US.), CSU Chico (US.), UMR-CNRS 6144 GEPEA (Fr.), ICPF (Rép. Tchèque)